最后的测试简单粗暴。马尔滕·洛赫滕贝格抡起大锤砸向样品,锤子却被弹了回来,样品表面几乎毫发无损。经过两年试验,这种材料终于达到理想状态——这种由热塑性塑料和玻璃纤维制成的特殊复合材料不仅坚固耐用,还具有抗紫外线能力,无需额外涂层保护,并能抵御海洋生物附着。”这是3D打印船只的完美基材。”洛赫滕贝格表示。

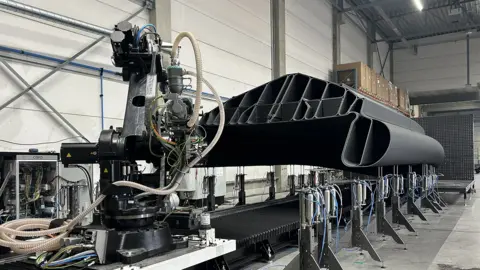

船舶需要经受严酷海洋环境的考验,这正是造船业长期难以摆脱劳动密集型生产模式的原因之一。但在洛赫滕贝格与同事运营的新工厂里,经过数月化学成分调整,首艘船体仅用四天就从打印机上诞生。”我们实现了近90%造船工序的自动化,且速度极快。”他介绍说,”传统船体制造需耗时数周,而现在我们每周都能打印一艘。”

这正是3D技术始终承诺的发展前景:通过快速省力的生产工艺显著降低成本。虽然这些承诺并非总能兑现,但洛赫滕贝格坚信,在海事领域,增材制造技术必将引发革命性变革。

作为CEAD公司联合创始人,洛赫滕贝格在荷兰代尔夫特总部从事大型3D打印机研发制造。尽管此前业务一直是为客户提供打印设备,但在造船领域,CEAD决定直接参与生产。”3D打印船舶仍需获得市场认可。”洛赫滕贝格分析道,”投资者不会盲目等待市场成熟,他们更倾向于先购买产能。因此我们不再止步于设备制造,而是亲自投身生产实践。”

传统玻璃钢船舶制造需要模具和大量人工操作来确保结构强度。而在增材制造中,这些工作已在设计阶段通过软件和打印机研发完成(该阶段确属劳动密集型)。3D打印机根据预设数字模型,通过逐层堆积基础材料完成制造——每层材料与前一层熔合形成无缝整体。在生产阶段,只要保证基材供应,就几乎不需要人工干预。即便需要调整设计,也无需对建造流程进行重大改动。

当前多数3D打印技术应用规模相对有限,而牙科领域是其产生重大影响的领域之一。制造能在真实环境中航行的船舶则面临截然不同的挑战。CEAD公司最大的3D打印机长度近40米(131英尺),已被阿布扎比客户用于打印电动渡轮。在代尔夫特船舶应用中心投入运营的12个月内,他们已为荷兰海军制造出12米高速艇原型,该艇型与硬壳充气艇相似。

“海军采购船只通常需要数年交付周期且成本高昂,”洛格滕贝格先生表示,”我们仅用六周就以有限预算完成制造。通过经验积累,我们能在六周内再造新艇,甚至可回收首艘原型。”

无人驾驶船舶——航海无人机是另一快速增长领域。CEAD近期参与北约特种部队测试,能在数小时内现场建造无人机,并根据作战需求调整设计。洛格滕贝格认为,3D打印的可转移特性赋予其无与伦比的灵活性。即便是大型打印机也可装入集装箱运输,直接部署至用户附近。

“无论是6米小型工作艇还是12米军用艇,只要拥有设计图纸,设备都能完成制造。我们只需运输袋装基础材料,与传统船舶相比运输效率显著提升。”

在距CEAD不远的鹿特丹港城,Raw Idea公司及其Tanaruz品牌正致力于在休闲船舶市场(特别是租赁领域)实现类似突破。公司董事总经理乔伊斯·庞特指出:”消费者因新奇技术而持观望态度,但租赁市场表现踊跃。通过社交媒体宣传’我们拥有3D打印船舶’,能引发广泛关注和体验需求。”

另一卖点在于Raw Idea采用玻璃纤维与回收消费塑料(汽水瓶等)的混合材料。庞特女士表示,目前价格与传统造船持平是因回收材料采购成本较高,但规模化与生产灵活性将显著降低成本。”我坚信五年内,3D打印船舶将主导快艇市场,包括工作艇和高速游艇领域。”她这样展望道。

海事行业受到严格监管,但认证机构必须跟上创新步伐。RAW Idea和CEAD两家公司几乎与欧洲监管机构实时互动,因为它们采用新材料和新理念生产的船舶已无法与以往产品相提并论。

3D打印技术常被誉为革命性突破,但实际成果始终未能完全匹配预期。洛根滕伯格先生指出,这是因为该技术存在多元应用场景:”它被笼统视为单一技术,但实际上存在金属打印、聚合物打印、大型构件打印等不同应用领域。许多应用因竞争力不足未能成功,但确实存在若干成功落地并持续使用的案例。”

增材制造在航运业的应用正日趋频繁,但目前主要集中于专业技术领域,而非整体船体制造。3D打印技术在海事领域究竟能走多远?要实现整体船舶一次性打印,我们仍有漫漫长路要走。

乔伊斯·庞特对可预见未来内实现这一目标持怀疑态度——她认为超级游艇等船舶的建造属于”手工艺”范畴,将始终抗拒自动化进程。但洛根滕伯格先生则更为乐观:”建造12米长的船舶?一年前我根本不敢想象。传统造船采用模块化作业,要实现整体船体打印可能还需二三十年,因为这需要更深入的材料研究。但热塑性材料正在持续改进,设备规模也需要全面升级——为什么不可能实现呢?”

【本文精选自BBC,原文链接:https://www.bbc.com/news/articles/c751xw96e9yo】